どのようにSEOの効果予測をするべきか悩んでいる方は多いだろう。

正直な話SEOの効果予測は極めて難しい。

なぜなら検索エンジンのアルゴリズムはブラックボックスかつ複雑怪奇であるため、自社サイトの問題点が果たしてどの程度ボトルネックになっているのか、キーワードのチューニングをすれば果たしてどの程度順位が上昇するのか、極めて推定が難しいのだ。

しかしビジネスの多くの場合、投資にはリターンのシミュレーションが求められる。SEOに投資する以上、あなたの上司やクライアントは明確なシミュレーションを欲するだろうし、むしろそれがなければ投資判断を実施しないことの方が多いだろう。

「SEOはある程度中長期的な視点が必要で、短期的なシミュレーションは必要ない!」といえるようなSEOをよく理解している経営者は極めて稀なため、徐々にそのように啓蒙してく価値はあるかもしれないが、出現を待っていれば時間が限りなく過ぎてしまう。

今回はSEO施策をどこまで効果予測できるのかを紹介したい。

もちろん完全な効果予測は困難だが、手持ちのデータの種類によって精度は上がっていく。

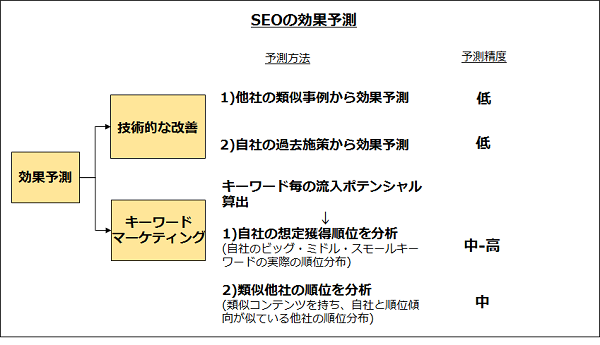

以下チャートはSEOの施策を大きく1)技術改善(クローラビリティ向上、スパム排除) 2)キーワードマーケティング(コンテンツ作成やチューニング)と定義した場合の、効果予測の方法と精度を記載している。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

1)技術改善の効果予測はどの程度できるか

SEOで特に予測困難なのが技術改善によりクローラビリティを高めたり、スパムをなくしたりする場合の効果予測である。技術改善の効果予測は、多くの場合客観性の乏しい当たり付けとなる。

もしあなたがコンサルタントのような立場で業界の様々なサイトの類似事例を保有しているのであれば、それをもとに算出できるかもしれない。あるいは豊富な経験則があれば現在の技術的問題点のインパクトと、改善効果を見事に当ててしまう人もいるだろう。

しかしSEOは一般論や過去の経験則が再現されないケースが多い。多くの場合精度は当たり付けレベルとなりだろう。

しかし当たり付けの精度を上げていくことはできる。

SEOを中長期に実施し、様々な施策と効果のデータがたまっていくと、効果予測の精度は向上する。どのようなキーワードの領域に強みを持っており、その領域であればどの程度の順位にどの位の期間で到達するのか等、中長期な施策を俯瞰すればそこから当たり付けが出来やすくなってくる。

2)キーワードマーケティングの効果予測できるか

キーワードマーケティングは技術的改善と比べて比較的効果予測しやすい分野である。幸いなことにWEBは人々の行動がデータとして残りやすく、それをもとに施策効果の予測が可能である。

まずはキーワード毎の流入ポテンシャル(※1)を算出し、自社(※2)または類似他社(※3)の順位分布から、現実的にどの程度の順位獲得が可能かを客観的に検証してみる。

項目:

※1 流入ポテンシャル

(市場での検索回数*順位毎のCTRの統計値=流入のポテンシャル)

※2 自社の想定獲得順位

(該当領域における自社のビッグ・ミドル・スモールキーワードの実際の順位分布)

※3 類似他社の順位

(類似コンテンツを保有しており、比較的自社と順位傾向が似ている他社の実際の順位分布)

キーワードにはどの程度の流入ポテンシャルがあり、自社は現実的にどの程度の順位を取得することができるのか。最大値と最小値を想定し、仮に最小値の効果であったとしても投資分回収できる見込みが高いのであれば、実施する判断が出来るだろう。

しかしこの効果予測にも問題があり、1)予め想定したキーワードのシミュレーションのみとなること(ロングテール部分は計算に入れていない) 2)データをもとにした順位予測の再現性がどの程度あるのか未知数なこと 等のが挙げられる。検索エンジンを対象にしている以上、確実に順位がここまで上がる!はないのである。この場合ある程度再現性のなさも考慮にいれながら、効果予測していくことになる。

上述したように検索エンジンは大量の変数からランキングを決めているため、その全てを理解することは出来ないし、理解できない以上再現性が生まれない場合は多々ある。可能な限り効果測定した後は、後は進め方の問題である。工数掛からない部分から実施していくのか、またはリスクを取って実施してみるのか、前に進んで検証していく必要があるのだ。

今回のポイント

・SEOの効果予測は基本的に難しい。

・特に技術改善の効果予測が難しく、過去や他社のデータ、豊富な経験則などが必要であり、仮にそれらを持っていたとしても客観的な裏付けは難しい。

・キーワードマーケティングは効果シミュレーションが比較的実施しやすいが、ネックとなる部分も多い。

・可能な限り効果測定した後は、前に進んで検証していく必要がある。