2016年はPlayStation VRやOculus Rift、HTC Viveなど、VRを体験できる様々なヘッドマウントディスプレイ(以降HMD)が一般消費者に発売され、VR元年と呼ばれた。VRはテレビやPC、スマートフォン等の既に普及しているデバイスと比較して高い没入感を得られることに特徴があり、ゲームや動画の閲覧を始めとしたエンターテインメントでの活用や、旅行・ライブなどの体験、ソーシャルネットワーキングでの活用などが期待されていた。

2016年のVR元年から2年経過し、そろそろVRの現状を一度振り返ってみるべきではないだろうか。当記事ではVR登場時の華やかな予測と、2年経過した現在の状況を比較することで、VRに横たわる課題を明らかにしていく。

輝かしい未来予測の振り返り

VRが市場に登場した当時、リサーチ会社や、参入プレイヤーは「輝かしい未来」を予測していた。例えばFacebookのマーク・ザッカーバーグ氏は「10億人のVRカスタマー時代を目指す」と発言していたし(※1)、Oculus社共同創業者のネイト・ミッチェル氏も「今後はVRを次世代コンピューティングのプラットフォームにしていく。」と発言している。彼らはVRが今後の世界を革新するプロダクトになると考えていた。

※1スマートフォンの普及台数が全世界で16億台(2019年時点予測,出典:平成29年情報通信白書)であることを考えると、10億人に至るためにはスマートフォンの約62.5%程度は普及する必要がある。

また参入プレイヤー達だけではなく、投資会社やマーケットのリサーチ会社もVRの未来には強く期待していた。投資会社Digi-Capital社は2015年に「2016年にVR/AR市場規模は約50億ドル見通しで、2020年には30倍の1500億ドル規模に拡大」と発表、著名な調査会社IDC社は2016年8月も「VR/ARは年率約180%で成長し、2016年の52億ドルから2020年には1620億ドル市場になる」と予測している。これらはVRだけではなくARも合わせた数値だが、2016年からの5年間で約30倍程度の市場規模になるだろうと予測されていた。

実態はVR元年から2年経過しても、一般普及が停滞

2018年になり、VR元年である2016年から2年経過した。そろそろ「輝かしい未来の実現」が正しそうなのか答え合わせが出来るのではないだろうか。

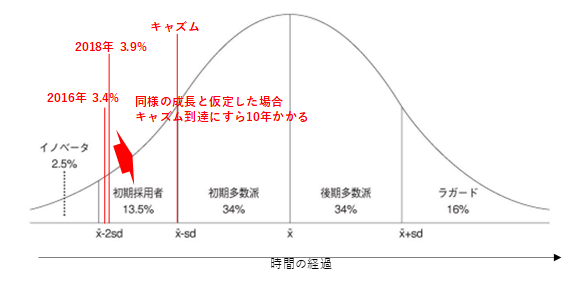

まずはVRが国内の市場にどの程度普及したかを見てみよう。調査会社のMMD総研はVR元年と呼ばれた2016年11月にVR保有に関するアンケート調査を実施している。VRの認知度に関するアンケートでは「VRを聞いたことはない・知らない」と答えた未認知層が全体の52.5%を占めた。またVR HMDの所有率に関するアンケートではその結果、「所有している」と回答したユーザーが3.4%だった。

さて2年後の2018年、この数値はどの程度変化しているのだろうか。筆者がユーザーn=300(全年代)に実施した調査では2018年7月時点で「VRという言葉を全く知らなかった」と回答した未認知層のカスタマーは50.8%であり、「VRデバイス(ヘッドセット、ゴーグル)を購入・予約したことがある」層は3.9%という結果だった。

2年経過しても、未認知層は2016年の52.5%から2018年に50.80%と1.7%しか認知が進んでおらず、普及率は2016年の3.4%から2018年に3.9%と0.5%しか増加していない。VR元年も2018年もイノベーションの普及理論でいうとことの初期採用者の更に初期フェーズであり、約2年程度経過しても、VRは市場に浸透していないのだ。このペースでは、イノベーション普及の登竜門であるキャズムに到達するまでにも、約10年かかる計算になる。(Figure1)

Clik here to view.

Figure 1 VRの普及状況 「イノベーションの普及」をもとに筆者作成

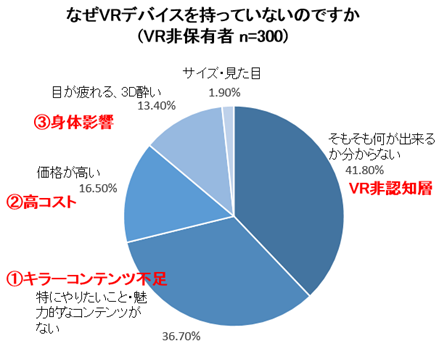

キラーコンテンツ不足、高コスト、身体影響という大きな課題

なぜVRの普及は進んでいないのだろうか。今度はVRを保有していないユーザーを対象として2018年7月に「なぜVRデバイスを持っていないか」というアンケートを実施した。「そもそも何が出来るか分からない」と回答したVR非認知層を除くと、大きく①キラーコンテンツ不足 ②高コスト ③身体影響 という課題が見えてきた。(Figure2)

Clik here to view.

Figure 2 VR非保有者に対するアンケート(2018年7月実施)

アンケートの通り最も大きな課題はキラーコンテンツ不足である。VRには「敢えてVRでやる必要がある」明確なキラーコンテンツがないのだ。確かに身近なVR保有者は、主にゲームプレイヤーであり、次点として寝っ転がってのNetflixの視聴、アダルトなコンテンツ閲覧などにしか価値を見出しておらず、結局のところそれら以外のユーザーはVRをわざわざ購入するモチベーションを見いだせないのではないだろうか。今後VRがいかにゲームユーザーに愛されても、家庭用ゲーム機で最も売れたといわれているPlayStation 2の販売台数が約1億5500万台であることを考えると、ゲームユースで到達できる地点は1-2億台が限界であり、「10億のVRカスタマー時代」も、「次世代のコンピューター」にもなり得ないのだ。

高コストは解決していき、身体影響は一部改善していく

一方アンケートで2番目に回答率が高いのは「高コスト」だが、コスト面は元年から2年経過し、かなり低下してきた。これはOculus社が発売しているHMDだけを見ても明らかである。Oculus社はこれまでに開発用キットであるOculus Rift DK1,DK2を含め、4つのHMDを発売している。(サムスン社がOculus社と提携し発売したGear VRは除外)

2年ごとにデバイスを販売しており、2018年5月には同社初となるスタンドアローンモデル(PCとの接続が必要なく単体で動作するHMD)のOculus Goを発売した。高スペックのPCと接続する必要がある「ハイエンドモデル」のHMDはVRをプレイするために18万~25万円程度の初期投資が必要だったが、Oculus Goでは3万円程度でプレイ可能になった。この2年間の実績から、今後も価格は下がり続けていると期待できるため、「高コスト」は大きな課題ではない。

3番目の大きな課題は身体影響である。これは3D酔いや、VRで3DCGを見続けることによる眼精疲労のことである。前者の3D酔いに関しては、徐々に緩和されていく可能性が高い。3D酔いは人の視覚が見る映像と、平衡感覚を司っている三半規管との感覚のズレによって発生すると考えられているが、モーションキャプチャー技術の進歩や、ゲームのデベロッパーの努力により、見ている映像と感覚のズレが小さくなっていっている。

一方後者の眼精疲労に関してはVRの構造が起因しており、解決の可能性は低い。HMDで3DCGを見せることにより目のレンズ系節機能の速度が低下し、眼精疲労と副交感神経の活動の両方に変化を与えることや、「適合的眼球離反運動の不一致」と呼ばれる現象(HMD上で目が見ている奥行きと、脳内で立体視する奥行きが一致しないことによって発生する)が原因で、長時間の視聴により目が疲れてしまうのだ。

VRの課題についてまとめると、最も大きな課題である「①キラーコンテンツ不足」は解決が未知数であり、「②高コスト」は過去の実績からも解決していくと考えられる。「③身体影響」に関しては、3D酔いは緩和していくが、眼精疲労はVRの構造に起因するため解決が困難である。

総括:VRは予想より普及していない。最も大きな課題はキラーコンテンツ不足

2016年のVR元年から2年経過し、成績は「予想より極めて悪い」と言えるのではないだろうか。VRが参入プレイヤーや調査・投資会社の言及するような輝かしい未来に到達するためには、まずはマスマーケットが持つニーズにマッチし、VRの必然性があるキラーコンテンツを構築する必要がある。

しかしこの課題を解決するまでの道のりは簡単ではないだろう。なぜならHMDのプラットフォーマーでも無い限り、将来の不確実な、普及していないデバイスへのコンテンツ提供に多大な投資をする会社は少ない。投資が少ないゆえに有力なコンテンツが生まれず、有力なコンテンツが生まれないゆえにデバイスが売れないという悪循環に陥ってしまっている。

また未だ市場の誰にもマスマーケットにヒットするVRコンテンツが一体なんなのかについて、明確な答えを出せていない。

VRが真に普及の階段を登るのは、モーションキャプチャーの優れたデバイスの登場や、スタンドアローンの安価なデバイスの登場ではなく、マスマーケットのニーズを捉えたVRならではのキラーコンテンツ不足コンテンツが生まれることである。そして今後このトリガーが発生するかどうかは、未知数である。